在过去几个月中,冷链食品外包装陆续出现核酸检测阳性!而目前对进口冷链食品及其外包装新冠病毒核酸检测和抽检结果显示,新冠病毒阳性样品主要集中在食品外包装。冷链食品(包裹快递)外包装的预防性消毒已经成为防止新冠病毒输入有效的方法,这也得到大家的共识。国家和各地方出台了相关的政策措施,来有效防范新冠肺炎疫情通过进口冷链食品输入风险。尤其是11月8日,国家卫生健康委员会发布了《进口冷链食品预防性全面消毒工作方案》(联防联控机制综发〔2020〕255 号)。

但相对于常温物品,冷链状态下物品消毒有没有一些特殊的要求?如何对进口冷链食品外包装进行有效消毒?在11月25日下午,国务院联防联控机制在北京举行新闻发布会上,中国疾控中心消毒学首席专家张流波给予了介绍。

低温进口冷链食品(消毒),是今年国内出现新冠疫情以后面临的一个新问题。之所以是”新问题”,因为低温环境消毒和常温消毒不一样,最主要的原因,是温度会对消毒效果产生影响。其主要面临的问题是:

冷链食品最重要的因素,是所处环境的低温。而低温环境对于消毒剂会产生很大的影响,在低温环境下,一个很现实的问题,很多消毒剂会变浑浊,甚至结冰。

某过氧化氢消毒液清澈,某消毒液已经出现浑浊。

某品牌消毒液4h内已经结冰

消毒剂一旦浑浊,直接导致后果消毒剂消毒能力显著下降,有时候,甚至会让常见消毒方法完全失效。在国家《冷链食品生产经营过程新冠病毒防控消毒技术指南》方案中,对于冷冻物体表面使用消毒剂,明确提到“应采用降低冰点的方法,确保消毒剂不结冰,且须进行消毒效果的确认”。

低温下消毒剂的消毒效果明显会受到影响。如何能说明在相应零下温度下的消毒效果,确实能把新冠病毒杀死,要有实验室的数据能够证实,并给出具体温度区间。经文献检索,很少有低温消毒剂效果检测的报道;市面上消毒剂产品也很少有零度以下的消毒效果检测报告。

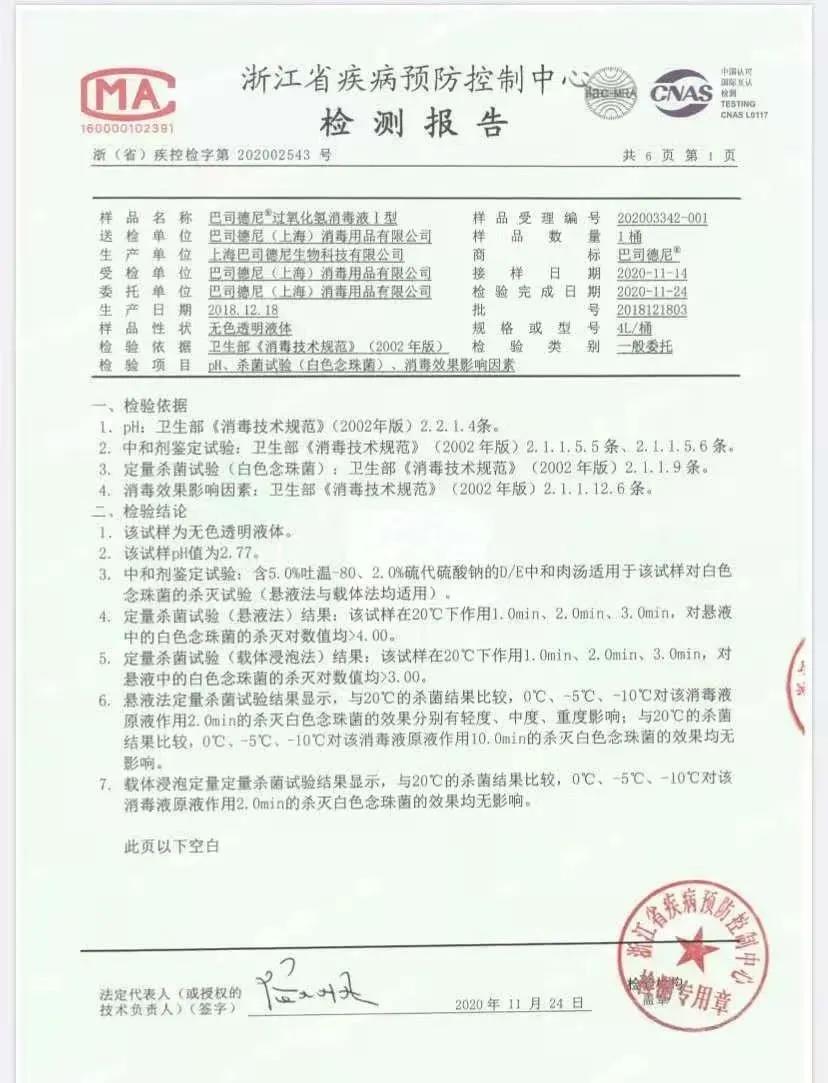

2020年11月24日,某品牌1%过氧化氢I型消毒液提供了由权威机构的消毒效果检测报告。该报告中包含了具体温度区间,涵盖了温度区间为 0℃,-5℃和-10℃,检测方法包括:悬液法定量杀菌和载体浸泡定量杀菌。

备注:本图片来自巴司德尼微信公众号

悬液法定量杀菌试验结果显示,与20℃的杀菌结果比较,0℃、-5℃、-10℃对该消毒液原液作用2.0min的杀灭白色念珠菌的效果分别有轻度、中度、重度影响;与20℃的杀菌结果比较,0℃、-5℃、-10℃对该消毒液原液作用10.0min的杀灭白色念珠菌的效果均无影响。

载体浸泡定量杀菌试验结果显示,与20℃的杀菌结果比较,0℃、-5℃、-10℃对该消毒液原液作用2.0min的杀灭白色念珠菌的效果均无影响。

注:以上结果摘自巴司德尼检测报告

正如实验室可以给出了数据,低温环境中,才能准确选择消毒剂和确定消毒作用的时间。为了明确在更低温度下的消毒效果,也期待能早日看到-20℃的消毒效果检测结果报道。

常用的消毒方法有物理和化学方法,对于冷链食品外包装,化学方法更适合。在化学方法中,常用消毒剂熏蒸和物表喷雾/擦拭。

密闭的环境里,放入冷链物品,消毒时,通过把雾化使得消毒剂充满空间,存在问题是容易凝结,会使得消毒剂接触到冰冷的食品或在低温环境中就变成液体了,消毒剂“钻”不进去,难以实现消毒。

如何对熏蒸效果有效验证?